well-beingとは?

-What is “well-being”-

well-beingとは、「健康」「幸福」「良い状態」という意味です。

日本語の幸福のイメージよりも、安心、安定、安寧、福祉、健全、健康などの言葉に近いイメージの言葉です。

このwell-beingという言葉が初めて使われたのは、1946年のこと。

WHO(世界保健機関)設立にあたって考案された憲章に含まれていました。

ポイント

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。)

well-beingに対する取り組み

(1)各国政府

well-being=「幸福」「幸せ」という意味も含まれているとすると、その言葉に宗教的な意味合いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、現在、well-beingは、世界各国の政策指標に盛り込まれています。日本も例外ではございません。

オーストラリア

子供達のwell-being向上を推進(The National Safe Schools )

ニュージーランド

2019年に世界で初めて、国民のウェルビーイングを体系立てて勘案し予算を組む「well-being予算」を編成(精神疾患、子どもの貧困、DVに多額の予算)

スコットランド

国家パフォーマンス枠組みを2018年に大幅拡充し、多くの主観的ウェルビーイング関連指標を枠組みに盛り込む。GDPではなく、Well-Beingによって国の成功を測る。

OECD

2018年に公表した「 2030 年に向けた学習枠組み」で、教育の価値をウェルビーイングに置き、この枠組の達成のための教育制度改革を加盟各国に求める。

日本

「政府の各種の基本計画などについて、well-beingに関するKPIを設定する」(経済財政運営と改革の基本方針:2021年6月閣議決定)

(2)経済界

また、経済界においても、well-beingは注目されています。日本経済新聞社のwell-beingイニシアチブを創設したり、「幸せ」「幸福」という文言を経営理念やVisionに盛り込んだり、社員を幸せにし好業績を上げている企業が注目を浴びています。

日本経済新聞社

「日本版Well-being Initiative」を創設。Well-being(実感としての豊かさ)を測定する新指標開発やウェルビーイング経営の推進、政府・国際機関への提言、Well-beingをSDGsに続く世界的な政策目標に掲げることを目指している。

トヨタ自動車株式会社

Misson「幸せを量産する」

技術でたぐりよせた未来の便利と幸福を手の届く形であらゆる人に還元する。

伊那食品工業株式会社

社是「いい会社をつくりましょう」。「いい会社」は自分たちを含め、すべての人々をハッピーにする。ハピネスこそ人間社会すべての究極の目的。会社経営の目的は、「社員をはじめ、取り巻く人を幸せにする」こと。

西精工株式会社

経営理念:「高品質・高機能のパーツ・ナットの創造事業」を通じて、ものづくりを支え、人々の豊かな生活と幸福・社会の発展に貢献します。行動指針「会社は、積極的に人間的成長の場と機会を与え、社員とその家族の物心共に豊かで幸せな生活を応援します」。

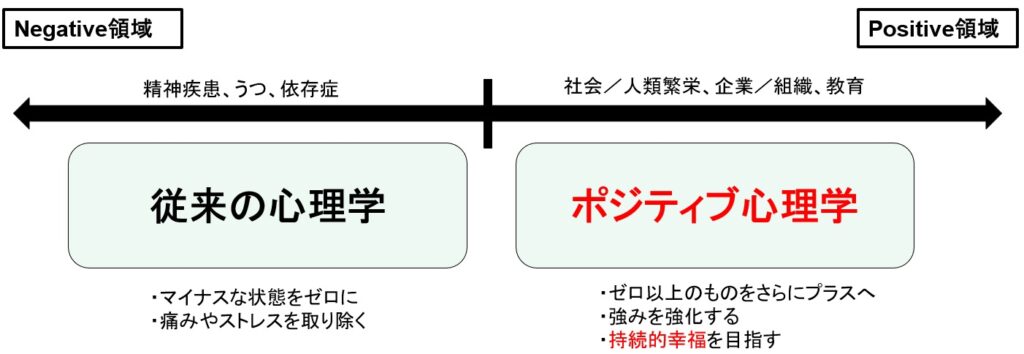

(3)学問領域

well-beingは、ポジティブ心理学という学問の研究対象となっています。このポジティブ心理学は、1998年当時、米国心理学会会長であったペンシルベニア大学心理学部教授のマーティン・E・P・セリグマン博士によって発議、創設されました。その後、米国を中心とする第一線の心理学者たちによって分野の方向性が形成され、研究が推進されています。ポジティブ心理学は、科学的に検証・実証を試みる心理学の一領域であると位置づけられています。

well-beingへの企業の関心の高まり

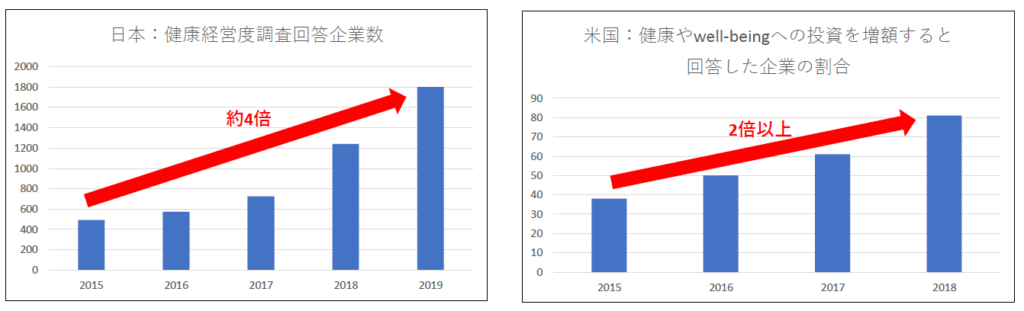

well-beingは、世界中の企業において、関心が高まっています。

日本においては、健康経営度調査の回答企業数が、2015年は493社だったのが、2019年には1800社となり、4年間で約4倍に増えています。

また、アメリカにおいては、健康やwell-beingに投資を増額すると回答した企業の割合が、2015年では38%だったのが、2018年では81%となり、3年間で2倍以上増えています。

CHO(チーフ・ハピネス・オフィサー)という従業員の幸福の維持・向上という目的に特化した役職と取り入れる企業が世界的に増加しています。

日本でもCHOの役職を導入する企業が出始めており(ロート製薬社など)、今後、従業員の幸福の維持・向上のための投資は、さらに増えていくと予想されています。

(ニッセイ基礎研究所/幸福度が高まると労働者の生産性は上がるのか?2020)

well-beingが注目されている背景

-Attention-

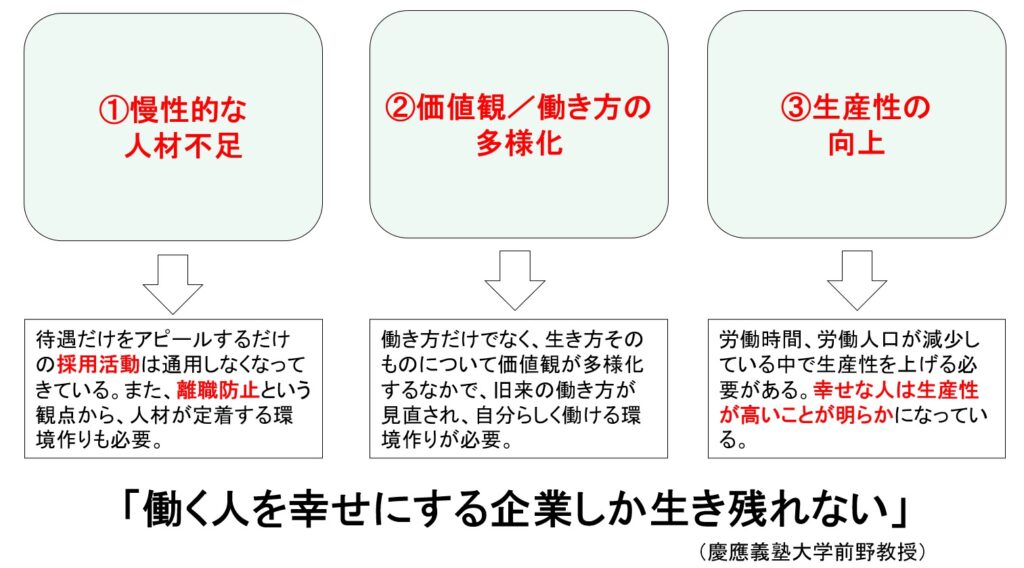

なぜ、ビジネスの場で、社員を幸福にしよう、well-beingな状態にしよう、という動きが活発になってきているのでしょうか?

well-beingが注目されている背景は、主に3つの理由があります。

慢性的な人材不足

コロナの影響で有効求人倍率は下がっていますが、日本は労働人口が減少しています。

そのため、待遇をアピールするだけの採用活動が通用しなくなっているのが現状です。

また、雇用の流動性が高まってる中で、離職を防止するという観点から、人材が定着する環境作りが必要となってきています。

価値観/働き方の多様化

働き方だけでなく、生き方や価値観そのものが多様化しています。

そこで、旧来の働き方が見直され、自分らしく働ける環境づくりが必要となってきました。

生産性の向上

慢性的な人材不足の中、働き方改革が推進されており、労働時間が減少しています。

そのような中で、幸せな人は生産性が高いことが明らかになってきました。

中長期的なスパンで見ると、「働く人を幸せにする企業しか生き残れない」(慶應義塾大学前野教授)とも言われています。

well-beingの効果

worker effect

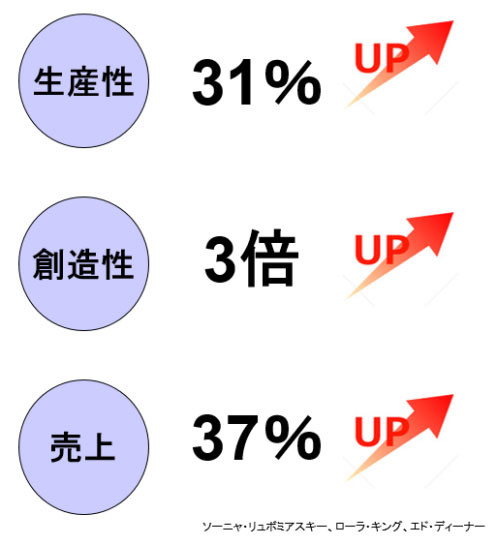

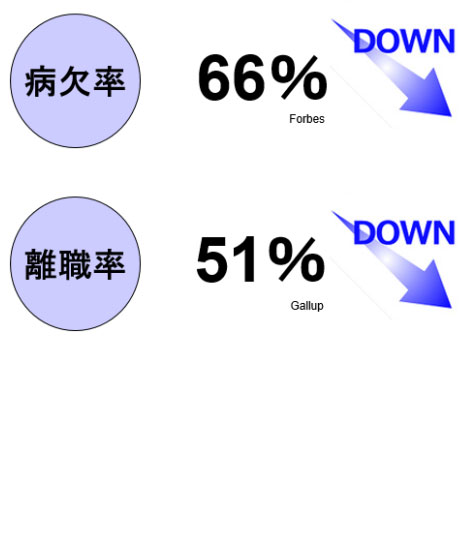

幸せな人は生産性が高いということが明らかになってきましたが、幸福度が高い人は、そうでない人と比べて、

生産性は31%高く、創造性は3倍高く、売り上げは37%高いことが研究結果で明らかになっています

(ソニア・リュボミアスキー、ローラ・キング、エド・ディーナー)。

また、幸福度が高い社員はそうでない社員と比べると、病欠率は66%低く(FORBES)、離職率は51%低い(GALLUP)と言われています。

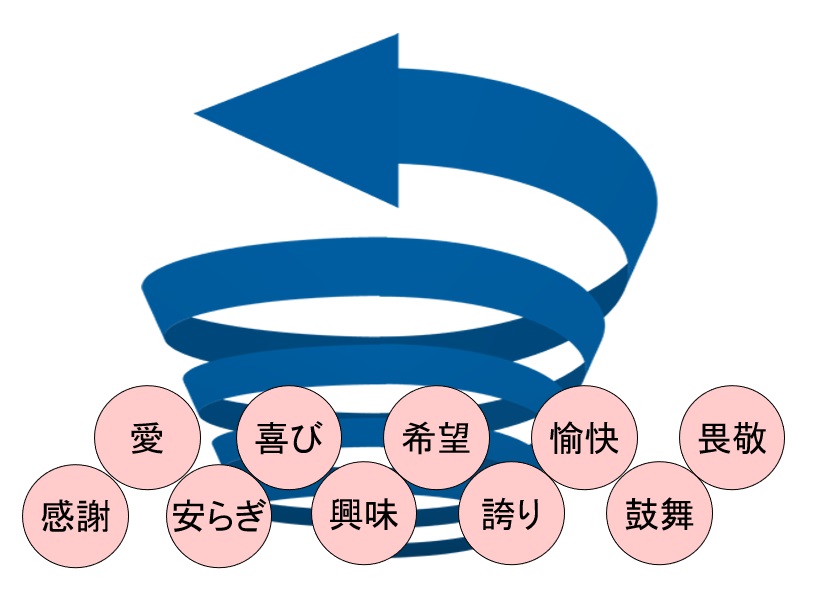

拡張・形成理論

なぜ、well-beingの状態になると上記のような素晴らしい効果が出るのでしょうか?

それを説明しているのが、バーバラ・フレドリクソン博士が提唱している、「拡張・形成理論」です。

この拡張・形成理論は、一言でいうと、「うまくいっているから幸せ」なのではなく、「幸せだからうまくいく」という理論です。well-beingのベースとなる、ポジティブ感情は、下記のような効果を生み出します。

- 思考と行動のレパートリーを拡張する(創造力、行動力が増す)

- ネガティブ感情を打ち消す

- レジリエンス(回復力)を高める

- 心理的な幅を広げる(心的、身体的、社会的資質を拡張させる)

- 発展の上方スパイラルを引き起こす

その結果として、生産性・創造性・売上が向上し、病欠率や離職率などが下がるのです。

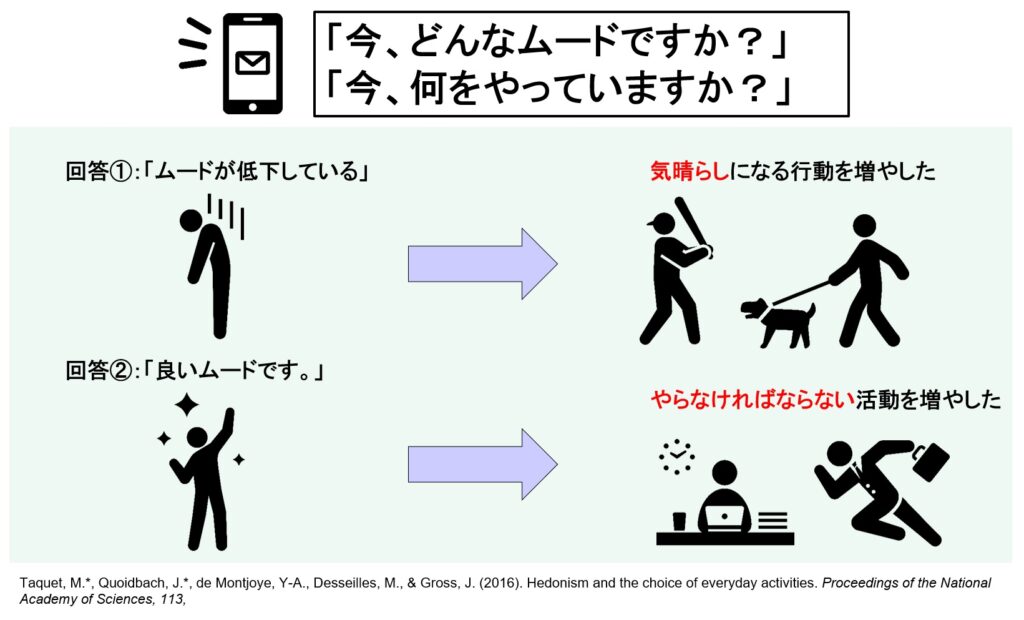

また、上記の拡張・形成理論を裏付けるような実験結果が出ております。

スマホを活用して、数万人を対象に、「今、どんなムードですか?」「今、何をやっていますか?」と質問を投げかけ、その後、どのような行動をしたのかを分析したものです。

結果として、「良いムードである」と回答した人は、その後、やらなければならない活動を増やしていたことが明らかとなりました。

well-being測定方法

ここまでで、well-beingを向上させることが、生産性UPや離職率低減など、業績向上に貢献することがご理解頂けたと思います。そこで、次にご紹介したいのが、well-beingの測定方法です。

なぜなら、well-beingを向上させるための施策を会社に導入しても、well-beingを測定・数値化出来ていなければ、効果検証が出来ません。そこで、このwell-beingという目に見えない概念を売上や利益のように測定・数値化する方法についてお伝えします。

まず、大前提として、極論をいうと、個々の幸福は人それぞれです。働く幸せや不幸せを感じるポイントも人によって全く異なります。ですから、社員のwell-being、幸福度を計測することは不可能と思われるかもしれません。

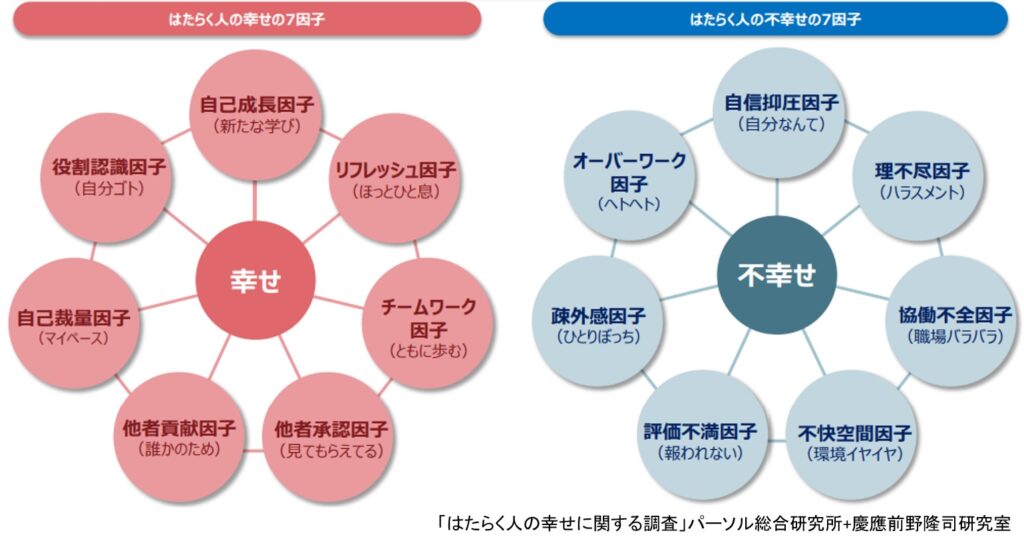

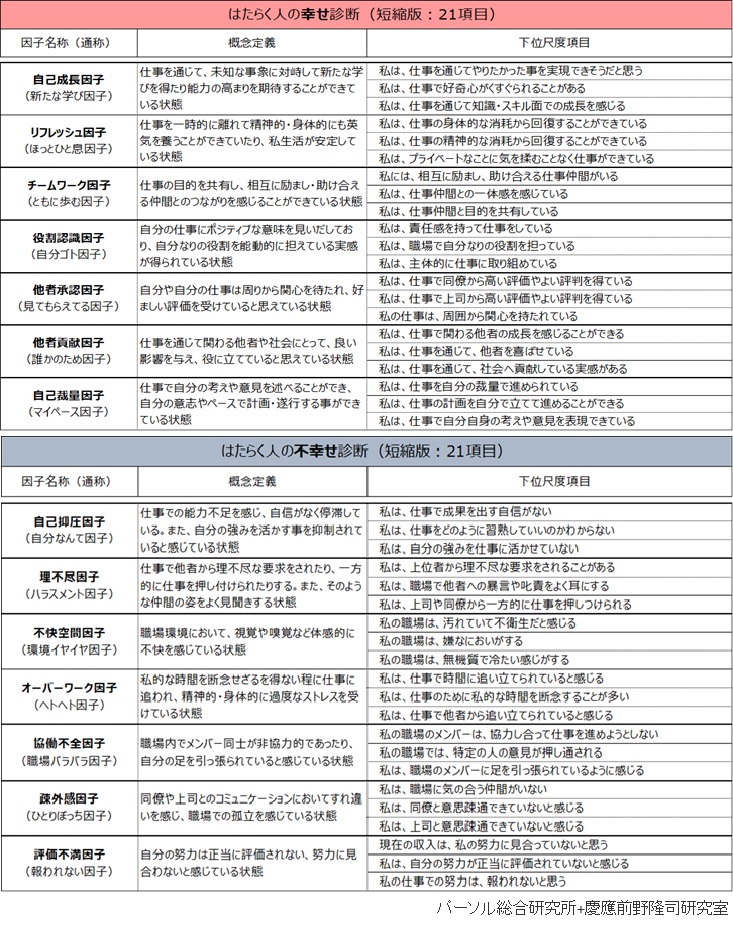

しかし、多くの人に共通する幸せの要因や不幸せを感じる要因もあるのです。パーソル総研と慶應前野研究室は、その多くの人に共通する働く幸せの要因や不幸せの要因を下記のように明らかにしました。

上記のように、はたらく幸せ、及び、不幸せには、それぞれ7因子ずつあることがわかりました。それぞれの因子を把握するための質問は、下記の通りです。各因子につき3つの質問があり、それぞれにつき、7 件法

(1. 全くそう思わない 2. そう思わない 3. どちらかというとそう思わない4. どちらでもない 5. どちらかというとそう思う 6. そう思う 7. とてもそう思う)で回答することで、各因子のスコアを出すことが出来ます。

well-being向上方法

このように、自社内のwell-beingを測定・数値化したら、次はどのようにして、well-beingのスコアを向上させるか?について考えます。

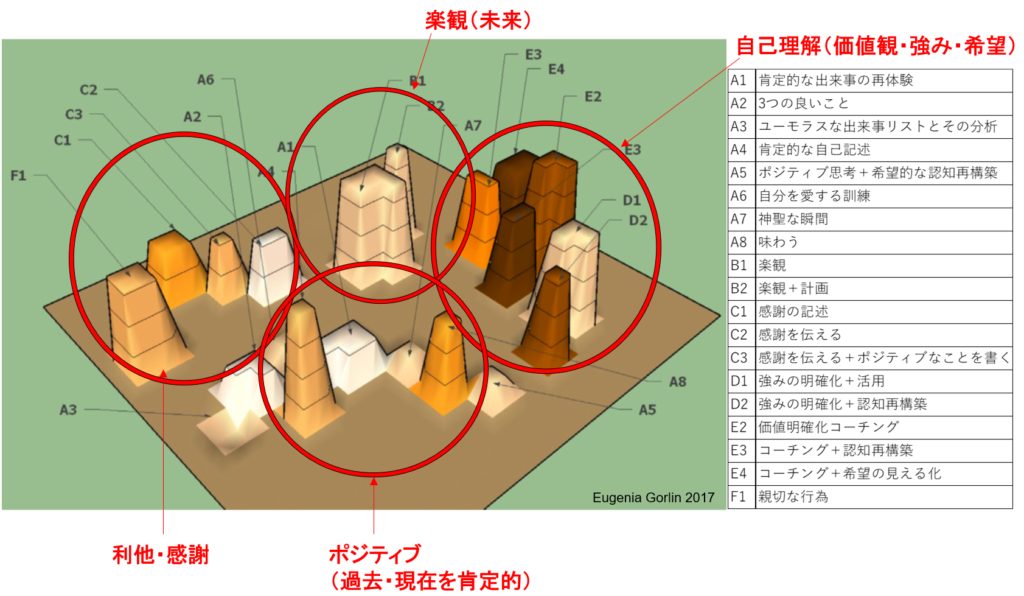

これについても、研究結果により明らかになってきています。下記がゴーリン博士が作成した幸福度向上施策に関する研究結果です。

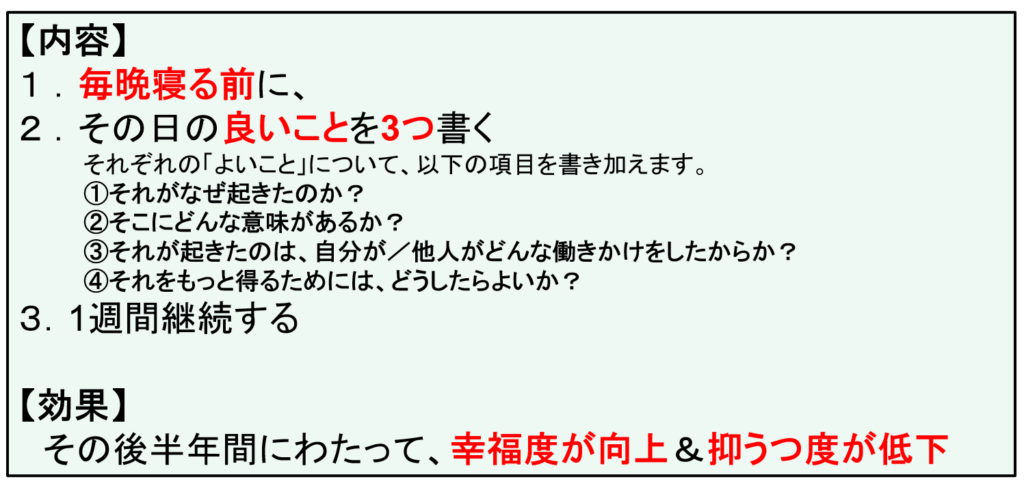

このように、幸福度向上施策は上記にリストアップされていますが、中でも一番有名といっても過言ではないものが、「3 good things(3つの良いこと)」ですね。

この3good thingsの施策をベースにしながら、会社内では、日報や週報に良かったこと、嬉しかったこと、成長した等を記載させている事例もあります。

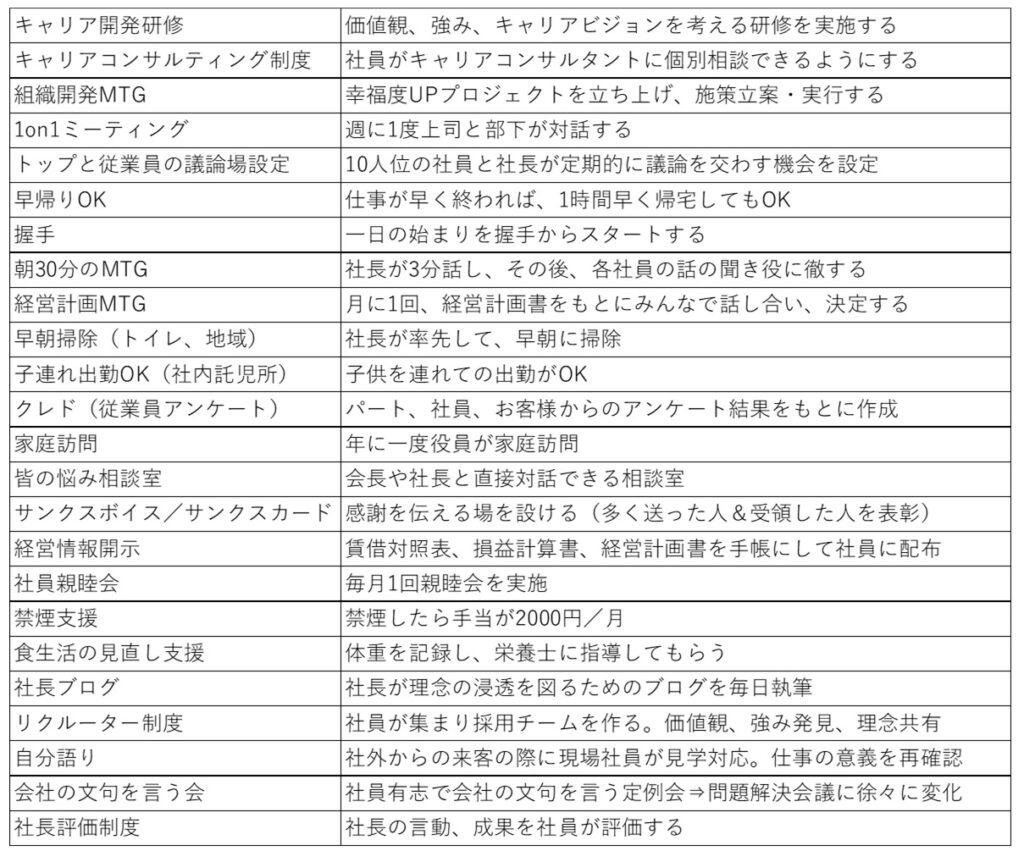

それ以外にも、様々な企業で色々な取り組みがなされているので、その一部を紹介したいと思います。

施策優先順位

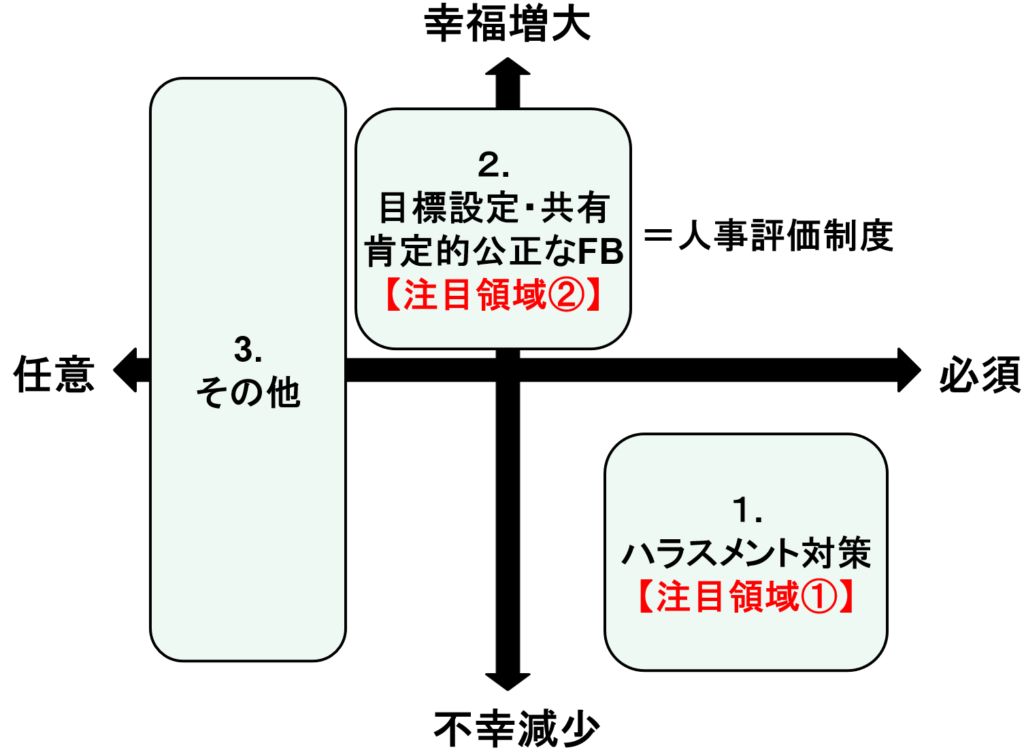

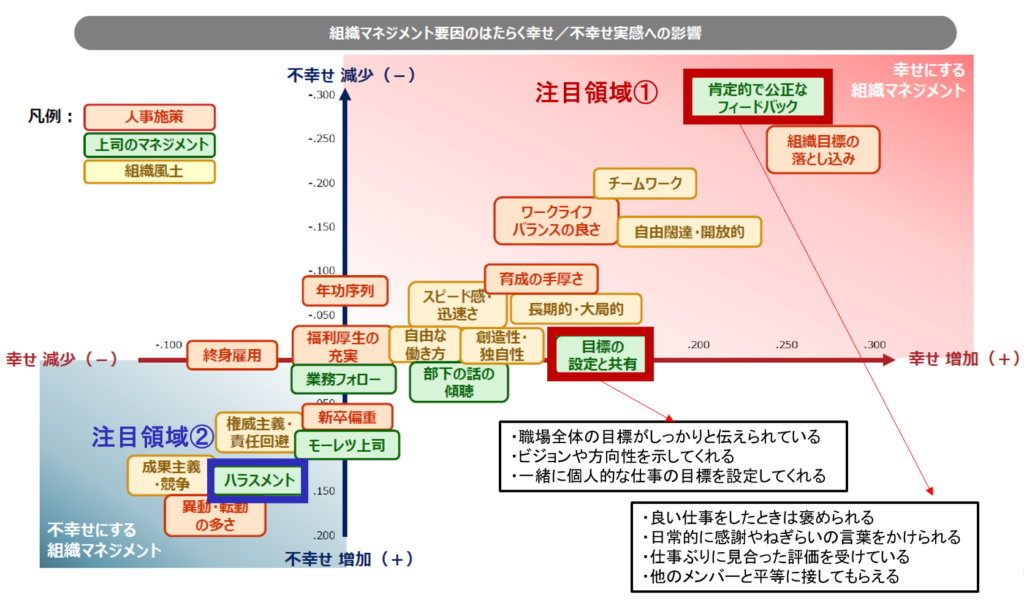

このように、well-beingを向上させる施策は、多種多様なものがありますが、何から始めたらいいのか迷う方もいらっしゃるでしょう。そこで、優先順位を考えていきます。その優先順位を検討する際に、参考になるのが、パーソル総研+慶應前野研究室の研究結果により明らかとなった「はたらく人を幸せ・不幸せにする組織マネジメント要因」です。

上記マトリクスの右上の人事施策・マネジメント・組織風土が、幸せを増加させ不幸せを減少させる、社内で取り入れたい効果的なマネジメント要因であるということが出来ると思います。

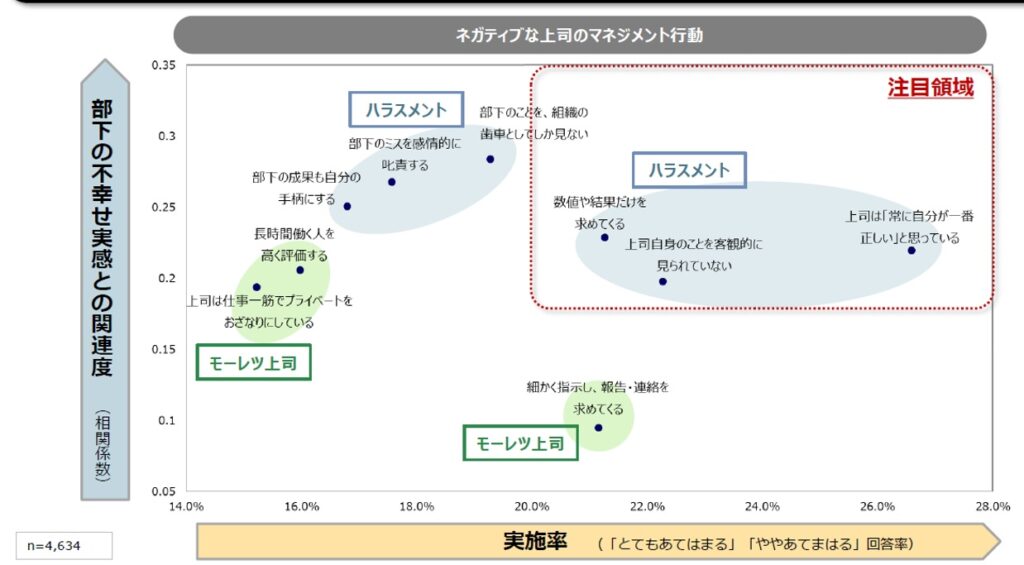

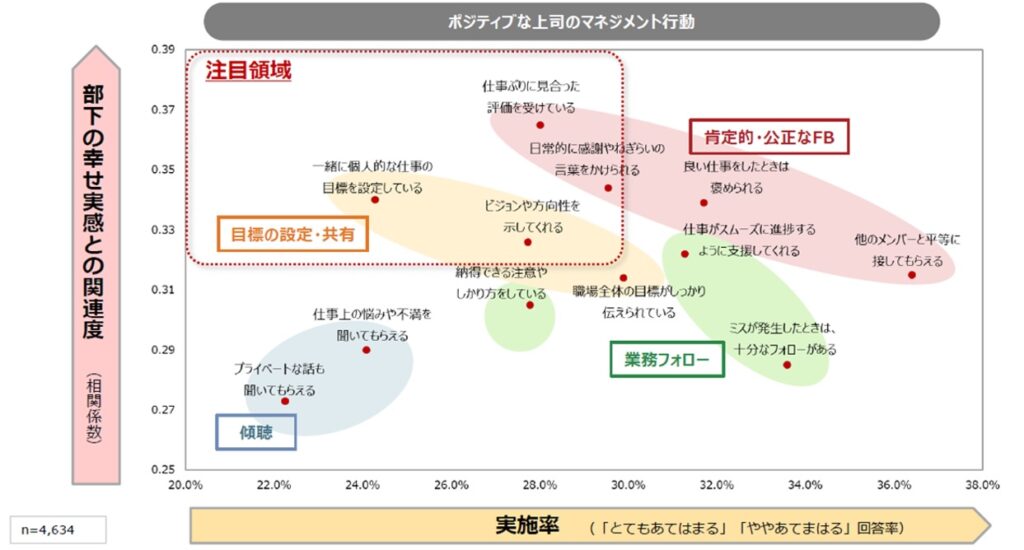

しかし、この中でも、特に注目したい領域があるので、ご紹介します。それが、①ハラスメント、②目標設定&共有+肯定的公正なフィードバックです。

注目領域①:ハラスメント

「はたらく人を幸せ・不幸せにする組織マネジメント要因」からわかるように、ハラスメントは幸せを減少させ、不幸せを増大させることが明らかですが、実施率が20~28%と低くはないのです。

注目領域②:目標の設定・共有+肯定的で公正なFB

目標の設定・共有や肯定的・公正なFBは、幸せを向上させ、不幸せを増大させるマネジメント手法であることが明らかとなりましたが、実施率は30%以下と高くはないのです。

上記より、まず最初に取り組むべきは、注目領域①のハラスメント対策となります。実施すればすぐに効果が出ることが明らかで、実施率が高くはない上に、法律上でもパワハラ対策は義務化されているからです。

次に取り組むべきは、注目領域②の目標の設定・共有と肯定的で公正なフィードバックです。社内で仕組みとして機能させるためには、人事評価制度を導入したり、既にある会社の場合には、よりよく機能するために運用を見直したり、評価者研修を実施することをお勧めします。

上記①・②がしっかりと出来ている際には、それ以外の施策に取り組まれると良いでしょう。